Lundi trente décembre 1946, 4h00 du matin, le téléphone sonne à la gendarmerie de Mézières en Brenne, signalant la disparition du garde-chasse. Dès le lever du jour, les recherches sont immédiatement entreprises. C’est le personnel de Blizon qui met en œuvre les moyens de recherche sur le terrain. Les gendarmes recueillent les premiers témoignages. Désiré Brunet évoque notamment l’altercation entendue par lui la veille.

Dès le début de l’enquête, l’hypothèse du crime est avancée comme une quasi certitude.

Un rapport de gendarmerie de ce jour relate l’audition de Mme Boistard. Répondant à la question lui demandant de préciser qui pouvait en vouloir à son mari, Mme Boistard désigne deux suspects : Alphonse Menan et Gabriel Thiennot. Menan est un exploitant agricole, militant communiste « notoire », pour reprendre le terme utilisé par les gendarmes. Il se serait vanté, selon Mme Boistard et ce, dans plusieurs cafés de Mézières en Brenne, d’avoir « descendu deux gardes du château du Blizon » ! Mme Boistard désigne également Gabriel Thiennot, évoquant à ce propos une affaire d’armes de guerre détenues par Gabriel, anomalie qu’elle se proposait de signaler aux gendarmes. Menace qui lui avait valu une réaction violente de Thiennot. Elle avait, pour ce fait, déposé une plainte à la gendarmerie de Mézières. À la question posée par un gendarme, Mme Boistard estime, ce trente décembre 1946, que Gabriel Thiennot « est capable d’avoir tué son mari » !

Terrible appréciation dont on va mesurer très vite les conséquences !

Menan est entendu. Il a un alibi en béton et il est fort justement relâché. C’est au tour de Gabriel Thiennot d’être déféré à la brigade de gendarmerie de Mézières en Brenne et interrogé sur son emploi du temps de la veille.

Paul Naudet est entendu à son tour. Il évoque les agissements de ces polonais de la Blinerie. Des gens que l’on ne connaît pas…

Grosjean et Niceron sont également interrogés. Ils relatent ce qu’a été leur journée de chasse du dimanche.

Le terrain est fouillé, un chien policier participe aux recherches. Il semble attiré par la ferme des Mis ainsi que par un dépôt de fagots situé dans la cour de la ferme « Prends garde à toi ».

La famille Mis est alors assignée à résidence. La garde devant la Blinerie est montée par les gendarmes et le personnel du Blizon, au rang desquels on note la présence de Henri Béthune ainsi que celle de M. Jean Lebaudy.

Cette garde se prolonge toute la nuit du trente au trente et un décembre. La surveillance rapprochée ainsi mise en place l’est, selon le rapport des gendarmes, « afin qu’ils (Les Mis) ne sortent transporter le corps », affirmation curieuse à ce moment de l’enquête, montrant une singulière propension des enquêteurs à privilégier la seule hypothèse du crime à toute autre cause, ainsi qu’à désigner un coupable à priori.

À l’issue de cette première journée, les recherches s’avèrent vaines… Le garde n’est toujours pas retrouvé.

Mardi trente et un décembre 1946. En ce dernier jour de l’année, en vertu des habitudes acquises, Stanislas et Raymond Mis sortent de chez eux, malgré l’interdiction qui leur a été faite de quitter leur habitation. Les gendarmes leur font aussitôt signer une déclaration dans laquelle ils reconnaissent n’avoir pas aidé aux recherches et avoir passé outre à l’interdiction qui leur a été signifiée. Les frères Mis sont sortis de chez eux pour aller tailler des piquets d’acacias.

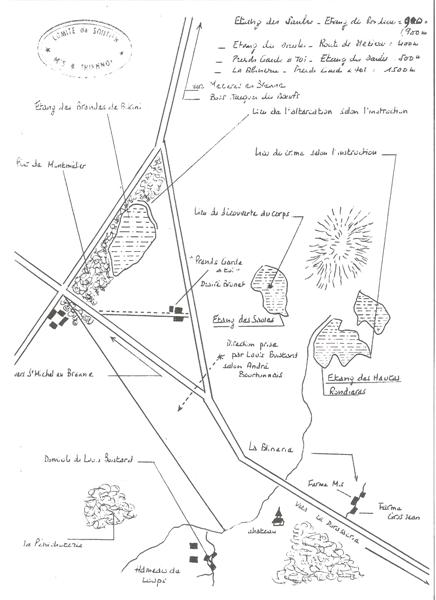

À 9h15, le corps du garde-chasse est découvert dans l’étang des Saules pourtant visité la veille. C’est René Beigneux, garde chef de la Régie du Blizon, qui fait la macabre découverte. Désiré Brunet laboure à ce moment la pièce de terre voisine de l’étang, terrain qui n’a pas été cultivé depuis plus de dix ans. Il ne se déplace pas pour se rendre compte de l’agitation insolite qui règne autour de l’étang !…

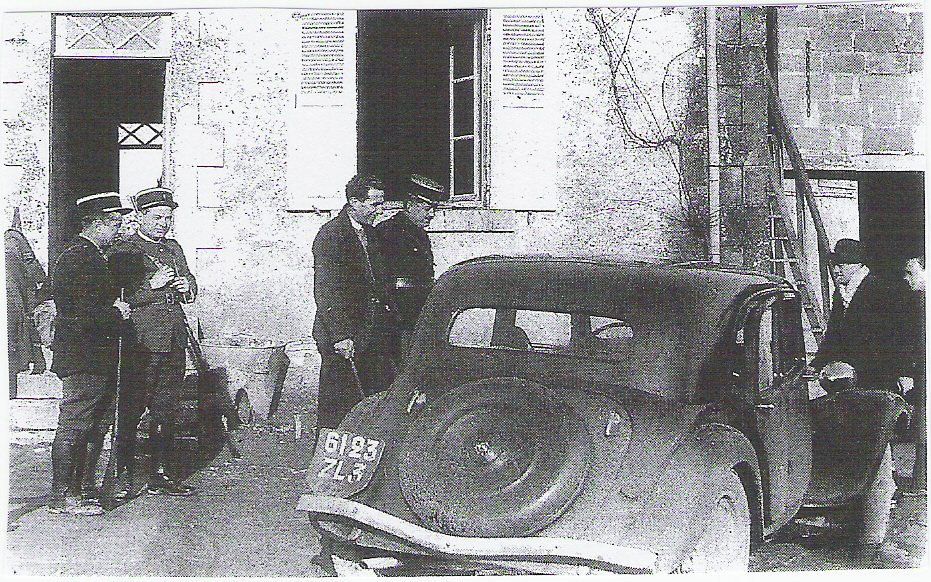

Le cadavre du garde est bien visible, gisant sur le ventre, à demi immergé, un bras légèrement relevé et d’une raideur cadavérique. Une de ses bottes est à demi sortie comme si le corps avait été traîné. La veste est en partie relevée sur la tête. À côté du corps, la gibecière, casquette et fusil ont été jetés également dans l’étang. Aucune trace de lutte n’apparaît. Le garde a été tué à coups de fusil. L’enquête est confiée à la gendarmerie de Mézières en Brenne, ainsi qu’à la vingtième Brigade de Police Mobile de Limoges sous la direction du Commissaire Georges Daraud. Les gendarmes Moulin et Plisson procèdent à la fouille des effets de Louis Boistard. Ils rédigeront un rapport sur ces faits le lendemain, le premier janvier 1947.

Pour sa part, le commissaire Daraud, présent sur les lieux, note : « sa montre, qui est arrêtée à 17h05, se trouve dans une petite poche située près de la ceinture de la culotte ». Continuant leur macabre inventaire, les gendarmes constatent que le carnet du garde, celui sur lequel il note le nom des contrevenants, a disparu. Pour les enquêteurs, le crime est signé : ce sont des braconniers qui ont ainsi fait disparaître des preuves compromettantes.

Dans la gibecière du garde, sont trouvées cinq cartouches pleines, une vide. Deux autres cartouches de calibre 16 sont trouvées dans la poche de sa veste et son fusil est déchargé.

Sa plaque d’accréditation, qu’André Thiennot avait si bien remarquée le vingt-neuf décembre, est fixée sur la bretelle de la gibecière. Des traces de pas, provenant d’une galoche, talon tourné en direction de l’étang, sont remarquées. Les gendarmes procèdent au moulage de l’empreinte.

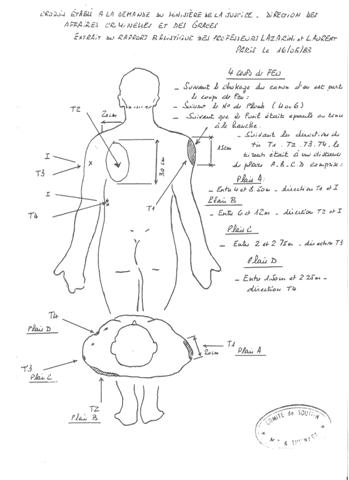

À 16h15, le corps du garde est transporté à l’hospice de Mézières où va se dérouler l’autopsie. Le rapport du médecin légiste ne parviendra aux enquêteurs que le quatorze janvier suivant. Le Dr Bougarel note que le garde a été atteint de quatre coups de feu dont deux, tirés à faible distance, ont provoqué des blessures aux épaules. Deux autres ont été tirés à bout portant. L’un dans le bras gauche, l’autre dans le flanc gauche, ce dernier mortel. Le médecin légiste retrouve dans la plaie, à la base de l’aisselle gauche, une bourre de marque Gabel. Les plombs retrouvés dans les blessures sont des n°4 et 6.

L’estomac de la victime est plein d’une bouillie homogène, en milieu de digestion, ce qui fait écrire au médecin légiste que ceci « permet d’affirmer que le garde, une heure avant sa mort, c’est-à-dire vers 4h00, avait pris une collation composée surtout de pain ».

Jamais les enquêteurs ne chercheront à savoir où et avec qui le garde-chasse avait pris cette ultime collation.

Henri Béthune, René Beigneux assistent curieusement à l’autopsie de Louis Boistard…

Mercredi premier janvier 1947, Gabriel Thiennot est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Mézières en Brenne, sans connaître précisément les faits qui lui sont reprochés. Interrogé, il s’emmêle dans quelques mensonges mineurs, cherchant à dissimuler les circonstances dans lesquelles il a tué le fameux lapin. Perquisitionnant chez Gabriel Thiennot, les gendarmes découvrent un fusil calibre 16 avec deux cartouches, l’une de plomb n°6, l’autre de plomb n°4, cette dernière contenant une « bourre Gabel rouge à bout jaune ». Pour les enquêteurs, il s’agit là de la preuve qu’ils tiennent bien l’assassin du garde. Quelques jours plus tard, ils s’aperçoivent que les deux cartouches découvertes chez Thiennot sont celles données par Emile Thibault en remerciement du fameux lapin tué par Gabriel.

Perquisition chez les Mis et autres satisfactions pour les enquêteurs : ils découvrent en effet des vêtements tâchés de sang en même temps que des galoches correspondant aux traces relevées au bord de l’étang des Saules. Enfin, ils saisissent le fusil calibre 16 de Raymond Mis, auquel il manque un des deux percuteurs. Pas de doute, les enquêteurs sont en passe de régler l’affaire. Ils tiennent bien les assassins du garde !

Ce même premier janvier 1947, Jean Blanchet, André Chichery et Bernard Chauvet sont interpellés.

Les gendarmes Plisson et Moulin rédigent le rapport qu’ils remettront à leur chef le Maréchal des logis Lardeau. Ils relatent les circonstances de la découverte du corps et la fouille qui s’ensuivit : « sur le cadavre il a été trouvé une montre dont les aiguilles marquaient 5h05. Cette montre, ouverte par nos soins, s’est remise en fonctionnement après avoir été remontée. Elle continue à fonctionner normalement. Cette montre s’est arrêtée d’elle-même ».

Les gendarmes Plisson et Moulin ont témoigné en cours d’Assises, ils n’ont jamais fait état de ce détail capital. Le Maréchal des Logis Chef Lardeau, qui a forcément lu le rapport de ses deux gendarmes et qui a également témoigné aux Assises, a observé le même insupportable silence.

Désormais, tous les suspects sont réunis dans les locaux de la gendarmerie de Mézières en Brenne, les frères Thibault ayant rejoint les autres chasseurs. Les locaux de la gendarmerie se révèlent insuffisants devant cet afflux, la mairie, toute proche de la gendarmerie, est mise à la disposition des enquêteurs qui pratiquent les interrogatoires la nuit, de préférence entre minuit et 5h00 du matin…

L’accueil que réserve le commissaire Daraud aux prévenus donne le ton de ce que va être cette terrible semaine de garde à vue. Cette prise de contact est immuable, toujours semblable : « tu vois ce poêle, c’est un poêle n’est-ce pas ? Eh bien, si je veux que ce soit une machine à écrire, tu le diras ! Tu verras, on y arrivera !… ». Il a, pour ce faire, plus d’une spécialité dans son sac, comme la fameuse prière des juifs*…

* la « prière des Juifs » : une torture consistant à serrer le plus fort possible des morceaux de bois insérés entre les doigts, ce qui cause une douleur extrême et peut provoquer l’éclatement des phalanges.

Le quatre janvier 1947, afin de remercier et d’encourager sans doute un peu plus l’ardeur des enquêteurs, M. Jean Lebaudy verse une somme de 100 000 francs : 50 000 aux gendarmes, 50 000 à la Police judiciaire ; cet argent sera versé aux œuvres sociales respectives. En outre, M. Lebaudy offre aux commissaires Tardieu et Daraud des chiens de race. Enfin, lui-même ou son régisseur, M. Henri Béthune, approvisionnent régulièrement les enquêteurs en boissons et cigarettes. Tous les deux sont très présents tout au long de la garde à vue, assistant parfois à des interrogatoires…

Ces interrogatoires qui n’en finissent pas. Les excès qu’ils provoquent marquent un tournant dans la formation de l’opinion publique locale puis régionale.

Depuis le début du siècle, trois gardes-chasses ont trouvé la mort en Brenne. Un tel crime est toujours mal jugé par la population. Dans le cas du garde Boistard, le crime fut ressenti comme une véritable atteinte à la communauté brennouse. « Celui qui a tué devient un exclu car il n’a pas respecté ni l’homme ni la règle », devait écrire quelques décennies plus tard Léandre Boizeau * qui a consacré toute sa foi et son talent à sortir l’affaire du vide judiciaire et médiatique dans laquelle elle était alors enlisée.

* Léandre Boizeau est actuellement Président du Comité de Soutien.

En effet, au lendemain du crime, le ou les assassins reconnus ne peuvent espérer aucune aide, aucune complicité. Durant les tous premiers jours d’enquête, Mis et Thiennot sont vomis par la population…

Puis il y a les longues nuits d’interrogatoires à la mairie de Mézières en Brenne. L’état d’esprit de la population change brutalement en même temps que les procédés policiers heurtent la conscience.

Du premier au huit janvier 1947, c’est l’enfer qui se déchaîne dans les locaux de la gendarmerie et de la mairie de Mézières.

« L’enfer pour huit jeunes hommes aux mains de tortionnaires dont certains se laisseront aller au sadisme le plus vil, le plus dégradant ».

À ce régime, les enquêteurs enregistrent des résultats. Dans un premier temps, Albert Niceron revient sur sa première déclaration. Il désigne Mis et Thiennot comme étant les assassins du garde. Il est, curieusement, aussitôt élargi. Christian Grosjean en fait autant, aidé en cela par les « arguments musclés » de ces messieurs de la police. Il a dix-sept ans et les coups font mal !… Bernard Chauvet, qui est pendu, nu, à la fenêtre du premier étage de la mairie de Mézières, suit dans la voie des aveux… Puis c’est le tour de Gervais Thibault, de Jean Blanchet, d’André Chichery. La presse locale se déchaîne sur les présumés assassins de Saint Michel en Brenne… sur Thiennot « Le Rouge » affublé pour la circonstance d’un passé militant communiste pur et dur ! Les « Pollaks » sont eux aussi associés à la même opprobre, tout ceci sans fondement sérieux, sur les seules affirmations d’enquêteurs peu soucieux, dans ce cas, du fameux et illusoire secret de l’instruction, qui est plus précisément secret de polichinelle, régulièrement violé par ceux qui ont justement la charge et le devoir de le protéger. Les interrogatoires musclés continuent afin de faire tomber les dernières résistances. Stanislas Mis, s’adressant à son frère Raymond, a cette terrible phrase : « puisqu’on nous y force, tu n’as qu’à dire ce qu’ils nous font dire… » et le Pollak ajoute « nous suivrons le chemin du Christ. Nous ferons notre chemin de croix et la sainte Vierge nous protègera ».

Raymond, Stanislas puis Gabriel Thiennot « avouent »…

Emile Thibault est le dernier à passer aux aveux et son entêtement lui vaudra quelques attentions particulières. Une côte cassée, une déchirure pulmonaire mettront sa santé en péril. Dernier à tenir tête aux brutes policières, Emile Thibault a toujours considéré que les aveux qui lui furent extorqués constituaient une faute dont il s’accusait !

Avoir avoué un crime qu’il n’avait pas commis était pour lui, comme pour tous les autres, un regret qui ne s’efface jamais !…

Les aveux « circonstanciés » obtenus donnent, du crime, la chronologie suivante :

- 14h00/14h30 – le déjeuner terminé chez les Mis, Christian Grosjean, Niceron, Gabriel Thiennot se joignent au groupe et partent en camionnette au bois Jacques des Bœufs,

- à 15h00 – une altercation a lieu avec le garde-chasse Boistard et rendez-vous est donné aux Rondières où l’on va se retrouver. Les chasseurs rentrent à la Blinerie et repartent à pied en direction de l’étang des Rondières où ils retrouvent le garde,

- le meurtre aurait eu lieu aux environs de 16h00,

- le corps est alors camouflé dans un buisson et les chasseurs rentrent à la Blinerie à 16h30, c’est alors que Gabriel Thiennot aurait tiré le fameux lapin,

- arrivés à la Blinerie, les chasseurs prennent une collation, font le serment de se taire – c’est le fameux « serment du sang » dont la presse se fit écho – puis ils se décident, toute réflexion faite, à transporter le corps en un autre endroit. Ils seraient alors repartis « en courant » à l’étang des Rondières, auraient pris le corps pour le transporter, les deux frères Mis portant la partie supérieure du corps, Gabriel Thiennot et Bernard Chauvet portant les jambes. Ils se dirigent ainsi vers l’étang des Saules, distant de neuf cent mètres. Compte tenu du poids du corps, environ soixante-dix kilos, ils doivent s’arrêter trois ou quatre fois pour se reposer,

- à 17h00, ils sont de retour à la Blinerie d’où les chasseurs, à l’exception des Mis, repartent en camionnette vers Mézières où Gabriel Thiennot est déposé sur la place entre 17h00 et 17h15.

Bien que les aveux obtenus ne concordent pas toujours précisément avec certaines réalités, on fait coller les témoignages aux faits. Ceux à charge bien sûr !

Ainsi, le meurtre lui-même est-il curieusement en contradiction avec les constatations du médecin légiste dont, en ce huit janvier, on n’a toujours pas reçu le rapport.

Même légèreté dans le déroulement de l’action dans le temps :

- trente-cinq minutes séparent la fameuse salve de coups de feu (moment supposé du meurtre : 16h30) de l’heure où le corps du garde est immergé dans l’étang des Saules, 17h05. Ce laps de temps est notoirement insuffisant pour accomplir un parcours total de trois kilomètres à travers champs, dont neuf cent mètres en portant un corps.

- Les enquêteurs imaginent alors un arrêt aux Rondières, ce qui laisse du temps pour revenir à la Blinerie tuer un lapin… Quand on est à la chasse, pourquoi ne pas en profiter ?…

- Prendre une collation tout en tenant un conseil de guerre, pourquoi pas ? Le serment du sang entre un coup de rouge, un quignon de pain et un morceau de fromage… les émotions creusent l’appétit…

- Et comme il s’agit d’un drame, Thiennot promet la mort à celui des participants qui faillirait à cette promesse. Nul doute que les 1m50 et les quarante-trois kilos de Gabriel Thiennot ont constitué l’argument décisif pour rendre sa menace crédible !…

Oui, l’ironie est facile, mais Thiennot était armé !… Mis aussi !

Et les autres, ne l’étaient-il pas ?… Mauvais roman que cette accusation mal ficelée.

Les enquêteurs vont encore plus loin dans leur construction de ce « mauvais roman de quai de gare », puisqu’on fait tirer deux coups de feu consécutifs au fusil de Raymond Mis en direction du garde qui s’avance, debout, face à lui. Le hic est que le fusil de Mis n’a qu’un seul coup ! Comment donc a-t-il fait ? Mis aurait enlevé le chien de fusil et remplacé le percuteur par une pointe !…

Il va sans dire que cette hardie construction policière n’a jamais été suivie d’une démonstration ou d’une quelconque reconstitution permettant de vérifier la véracité de ces affirmations.

Il faut, à propos de l’arme de Raymond Mis, signaler que M. Cosson, armurier à Mézières, déclare spontanément que, huit jours avant le crime, Raymond Mis lui a apporté le fameux fusil à réparer. L’arme était dans un tel état de vétusté que M. Cosson l’a estimée irréparable et l’a redonnée à Raymond Mis dans l’état où il l’a reçue.

Enfin, pour en terminer avec cette arme, en 1950, au lendemain de la troisième cour d’Assises de Bordeaux, le fusil de Raymond Mis est vendu par les Domaines, dans la région de Bordeaux, on ne sait pas à qui. Une enquête fut ouverte pour retrouver cette pièce à conviction essentielle. Elle n’aboutit pas. L’un des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité n’existe plus.

C’est donc le huit janvier 1947 que des « aveux » sont obtenus et qu’un interrogatoire de première comparution en présence du juge d’instruction se déroule à Mézières en Brenne, sur les lieux des interrogatoires. Comparution dont les formes restent curieuses. Le juge, à ce moment particulier de la procédure, reste bizarrement muet ! Cet entretien se déroule hors la présence de tout défenseur.

Les désormais inculpés sont alors écroués à la prison de Châteauroux. Niceron et Grosjean échappent à l’inculpation, promus dorénavant au rôle de témoins à charge. Le gardien chef de la maison d’arrêt constate des traces de sévices sur le corps de ses nouveaux pensionnaires. Il demande alors à l’infirmière de l’établissement de procéder aux premiers soins en attendant ceux que procurera le médecin dès le lendemain.

Témoignant aux Assises, le surveillant, M. Rougeron, et d’autres gardiens seront « finement » accusés d’être les auteurs des sévices constatés. Le magistrat ayant porté cette accusation indigne mérite que son nom soit transmis à la postérité. Il s’agissait du Président Petit, conseiller à la Cour d’appel de Bourges, Président à la Cour d’Assises de l’Indre, siégeant à Châteauroux le vingt-quatre juin 1947.

Le lundi 13 janvier, lors de la seconde comparution devant le Juge d’Instruction Haulon, tous les inculpés se rétractent ! Le procès verbal d’audition précise, en un délicat euphémisme, que les aveux n’ont été obtenus que parce que les suspects d’alors étaient en proie à « une grande fatigue » et « très déprimés par leurs longs interrogatoires». On le serait à moins !

La presse, tant locale que nationale, commence à s’interroger sur ce qui est en passe de devenir «l’Affaire ».

Le quatorze janvier 1947, le médecin légiste remet enfin son rapport.

Les coups de feu ont été tirés dans l’ordre suivant :

- un coup de feu tiré sur l’épaule gauche,

- un coup de feu tiré sur l’épaule droite ; coup tiré de plus près que le premier. La victime, au moment où elle a reçu les deux premiers coups de feu, « était accroupie ». Les deux coups de feu ont été tirés de haut en bas,

- un coup de feu, labourant le bras et l’aisselle gauche, tiré à bout portant,

- un coup de feu dans le flanc gauche, tiré à bout portant, certainement immédiatement mortel.

Tous les coups ont été portés sur la victime accroupie, le tronc horizontal, puis affalée sur le sol, y recevant le coup de grâce.

Selon les aveux circonstanciés enregistrés par les enquêteurs et au travers du témoignage de Niceron, Raymond Mis aurait tiré les deux premiers coups de feu de face, le garde venant vers lui debout. Il aurait donc dû l’atteindre à la poitrine et non à la partie supérieure du deltoïde ! En outre, comment interpréter le fait que le second coup ait été porté de plus près que le premier ? Le garde n’avançait plus de face, mais à reculons vers son assassin !

Le médecin légiste mentionne la présence « d’un bol alimentaire » à base de pain, en cours de digestion qui « aurait été pris une heure avant la mort ». Interrogé sur les raisons l’ayant amené à définir l’heure présumée du crime comme étant 16h00, le Dr Bougarel répond qu’il s’est appuyé sur ce point sur le rapport du commissaire Daraud.

Mme Boistard, interrogée à ce sujet, précise que le vingt-neuf décembre, comme tous les autres jours d’ailleurs, son mari n’avait pas emporté de casse-croûte.

Ce même jour, on apprend que Maître Maurice Garçon, de l’Académie Française, l’un des ténors du barreau de l’époque, défendra les intérêts de la veuve et des enfants Boistard. C’est M. Jean Lebaudy qui en assume le coût.

Le vingt-deux janvier, Désiré Brunet, entendu par le Juge d’Instruction, déclare avoir vu le garde-chasse se diriger, après l’altercation du vingt-neuf décembre, en direction de l’étang des Rondières. Le Juge ne relève pas la contradiction entre cette affirmation et celle faite aux enquêteurs le trois janvier, indiquant que le garde se dirigeait plutôt vers l’étang des Saules.

Coup de théâtre le trente janvier 1947. Niceron se rétracte ! Par devant Maître Ferrandon, avocat, et Maître Mardel, huissier, il déclare : « j’ignore absolument tout des causes du crime et les déclarations que j’ai faites m’ont été dictées sous la menace des policiers. Le huit janvier, M. Lebaudy m’a proposé de le suivre aux environs de Paris. J’ai accepté, puis il m’a ramené à Châteauroux le vingt et un pour être entendu à l’instruction et doit me ramener avec lui demain matin trente et un janvier 1947 ».

C’est le père de Bernard Chauvet qui est à l’origine de cette première rétraction de Niceron. À ce propos, on évoque une possible subordination de témoin et la presse s’interroge de plus en plus sur cette bien étrange affaire…

Le sept février, le professeur Locard, directeur du laboratoire de police technique de Lyon donne ses conclusions quant aux effets tâchés de sang saisis chez Mis : « ce n’est pas du sang humain ».

Le douze février, le commissaire Daraud persiste et signe un rapport : « Boistard a dû être assassiné dans le milieu de l’après-midi, puisque sa montre, qui a été immergée avec son corps, est arrêtée à 17h05.

Le quatorze mars 1947, un rapport de la gendarmerie constate, en un nouvel euphémisme – il n’y a que les policiers pour avoir de semblables pudeurs -, la présence d’Henri Béthune à certains des interrogatoires !

M. Haulon est dessaisi du dossier. C’est désormais le Juge Duché qui en a la charge. Il répare un oubli de son prédécesseur, qui avait « omis » d’envoyer les empreintes moulées à l’expertise ! Les avocats des inculpés protestent que, contrairement aux usages, aucun transport sur les lieux n’a été ordonné. Ils sont entendus et, le douze avril, une reconstitution partielle est organisée.

Les enquêteurs ont d’abord les plus grandes difficultés à placer les protagonistes et notamment Niceron et Grosjean. Bien que le résultat de l’expertise des empreintes ne soit pas connu, le procès verbal de la reconstitution attribue celles-ci comme étant la moulure du sabot ferré de Gabriel Thiennot !…

Par contre, aucune reconstitution du transport du corps de la victime, des allers et venues des autres, ne sera entreprise et donc aucune mesure de temps ne sera faite.

M. Henri Béthune assiste à cette reconstitution alors qu’il n’a, en aucune façon, participé à la partie de chasse, rien ne justifie donc sa présence. À la suite de ce transport sur les lieux, apparaissent sur le rapport du Légiste un certain nombre de mots raturés, sans que ceux-ci soient, comme il se doit, paraphés en marge. Il semble que ces « rectifications » avaient pour origine l’impossibilité dans laquelle les enquêteurs se trouvaient de justifier les termes de certains aveux et témoignages.

Le trois mars, arrive le résultat de l’analyse de l’empreinte effectuée par le Dr Georges Béroud de Marseille : « le moulage des scellés n° 6 ne présente aucun point d’identité avec la galoche des scellés n° 19 ».

Du vingt-quatre au vingt-sept juin 1947, se déroule à Châteauroux le procès de Mis et Thiennot.

Maître Maurice Garçon, avocat de la partie civile, se comporte comme un procureur général. C’est en accusateur de talent qu’il se livre à un réquisitoire en règle. Il balaie les objections de la défense. Concernant les aveux extorqués par la violence, Maître Garçon affirme : « quand bien même (…) cela n’enlève rien à leur valeur ! ». Aux affirmations de Niceron, concernant la distance de tir – qui ne correspond manifestement pas aux constatations du médecin légiste –, il affirme que la chose est de peu d’importance puisqu’il y avait « une certaine distance ». Enfin il y a la montre, qualifiée par Maître Garçon de « témoin muet mais capital », laquelle, arrêtée à 17h05, constitue une preuve irréfutable. Et le procès continue sur ce ton. À la question des avocats de la défenses concernant les fameuses empreintes de galoche qui, n’étant pas celles de Mis, pourraient être, par exemple, celles de Désiré Brunet, le Président questionne à son tour le gendarme Moulin : « Avez-vous inspecté l’habitation de M. Brunet ? Avez-vous regardé ses chaussures ? Son fusil ? Répondez !… » et le gendarme répond : « Nous l’avons interrogé et M. Brunet a fait une déposition ». Le Président et les avocats se contentent de cette « exemplaire » non réponse. Par ailleurs, si l’on en croit la presse du 27 juin 1947, le public a « beaucoup ri » lorsque M. Daraud est venu dire à la barre « qu’il était dans la police depuis dix-sept ans et qu’il n’avait jamais levé la main sur personne… ».

À 2h30 du matin, le vingt-sept juin 1947, la Cour condamne Mis et Thiennot à quinze de travaux forcés, dix d’interdiction de séjour. La partie civile obtient 200 000 francs de dommages et intérêts.

Raymond Mis et Gabriel Thiennot se pourvoient en cassation.

C’est au tour des « complices » de comparaître en correctionnelle. L’affaire est jugée le treize octobre 1947. Grâce à l’opiniâtreté d’Émile Thibault, Maître André Le Troquer est au banc de la défense. Sont déclarés coupables du délit « d’abstention volontaire d’empêcher un fait qualifié crime » et/ou de « complicité » : Émile Thibault, Stanislas Mis et Bernard Chauvet, sont condamnés à deux ans de prison, Gervais Thibault, André Chichery et Jean Blanchet à dix-huit mois. Les accusés font appel et la Cour d’Appel de Bourges confirme le jugement le douze février 1948.

Le vingt mai 1948, la Cour de Cassation casse le jugement de la Cour d’Assises de Châteauroux (oubli d’un greffier dans la procédure des prestations de serment de plusieurs témoins à charge).

Le dix-neuf octobre 1948, le magazine « Détective » publie sur une double page un titre énorme : « HUIT INNOCENTS ! ». L’auteur de l’article fait siens les arguments de la défense. C’est véritablement le début du revirement d’opinion de la presse dans sa quasi-totalité.

Le deux décembre 1948, débute à Poitiers le second procès Mis et Thiennot. Maître Maurice Garçon est toujours au banc de la partie civile alors que la défense est assurée, cette fois, par Maître André Le Troquer. Pas moins de soixante témoins sont cités. Niceron, élément capital de l’accusation, fait une piètre prestation. « On l’entendit, si l’on peut dire », écrit le chroniqueur d’un grand quotidien.

Grand débat sur les aveux… Tournois et joutes oratoires entre les deux ténors du barreau. Première déposition d’André Bourbonnais, non entendu aux Assises de Châteauroux.

Les étudiants de la faculté de droit manifestent aux cris de « Mis et Thiennot innocents »… En vain, car à 3h30 du matin, le trois décembre 1948, la Cour rend sa sentence : vingt ans de travaux forcés, les dommages et intérêts sont portés à 500 000 francs. Dans la salle, c’est la stupeur : des cris « Mis et Thiennot innocents », « l’assassin est dans la salle ! », des jurés sont pris à partie par la foule…

Les accusés se pourvoient à nouveau en cassation.

Pour vice de forme, le neuf décembre 1948, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Assises de Poitiers. Mis et Thiennot seront rejugés, pour la troisième fois, par la Cour d’Assises de Bordeaux.

C’est le quatre juillet 1950 que débute le troisième procès. Il n’y a plus que quarante-trois témoins dont dix-huit à charge parmi lesquels quatre inspecteurs de police, trois gendarmes et deux agents de police. Les violences policières sont au centre des débats. L’avocat général, dans son réquisitoire, fustige Christian Grosjean qui, après avoir accusé Mis et Thiennot, s’est récusé, mettant lui aussi en cause les brutalités policières. Il sera poursuivi pour faux témoignage et bénéficiera d’un non-lieu.

Le verdict tombe : Mis et Thiennot sont condamnées à quinze ans de travaux forcés, dix ans d’interdiction de séjour. La partie civile obtient 500 000 francs de dommages et intérêts. Le rideau de la justice vient de tomber… Il n’y plus de recours en cassation. M. Patin – Président de la Haute Cour qui honore Émile Thibault de son amitié – lui dit : « Mon petit, on peut encore faire casser, mais ils seront à nouveau condamnés ! ». Maître Le Troquer écrit à Gabriel Thiennot : « Si vous aviez été jugés par un jury indépendant des magistrats, vous auriez été acquittés ». Il relate encore que trois des jurés lui ont fait des confidences concernant l’attitude du Président de la Cour d’Assises de Bordeaux qui aurait déclaré : « Ces jeunes gens sont acquittables, mais deux Cours d’Assises les ont cependant déjà condamnés », ce qui, pour ce magistrat, valait forcément nouvelle condamnation !

L’Affaire quitte l’actualité… Toutefois, en 1952, un quotidien local entreprend une campagne importante en faveur de la thèse de l’innocence, dénonçant les anomalies de l’enquête et de l’instruction.

Le vingt-huit juillet 1952, éclate un nouveau coup de théâtre. Niceron se rétracte une seconde fois ! Il affirme par un écrit – légalisé par le Maire du Blanc (sous-préfecture de l’Indre), qui s’assure que Niceron en est bien l’auteur – avoir fait de fausses déclarations. Deux autres témoins assistent à la scène : un journaliste et un gendarme retraité. Gervais Thibault est présent à cette rétraction et conseille à Niceron de dire enfin la vérité. Celui-ci émet alors cette crainte : « Quand Lebaudy et Béthune apprendront ça, ils me tueront ! ». Les gendarmes, sur ordre du Parquet, sont chargés d’ouvrir une enquête sur cette nouvelle reculade du témoin principal. Mais Niceron revient à nouveau sur celle-ci ! Les témoins réagissent en demandant un supplément d’enquête. C’est la PJ d’Orléans qui en est chargée.

L’affaire Niceron va être enterrée et aucune suite ne sera donnée à ce nouvel épisode.

Le huit août 1952, Jean Bedel, journaliste au quotidien « Libération », se livrant à une enquête sur l’Affaire Mis et Thiennot, relate dans le journal de cette date comment il a obtenu, lui aussi, la rétractation de Niceron.

Le neuf août 1952, Maître Le Troquer confie à « France-Soir » : « Je le dis avec gravité, j’ai découvert l’identité du vrai coupable. Il a été témoin à charge (…). Boistard n’a pas été tué à 16h30 (…) c’est vraisemblablement le surlendemain du crime que son cadavre a été jeté dans l’étang des Saules ».

Le dix-sept octobre 1953 : Albert Niceron met volontairement le feu à une ferme à Fongaubault, dans l’Indre. Il est incarcéré.

En 1954, la pression conjuguée des médias et de l’opinion publique contribue à la libération, par grâce du Président Coty, de Raymond Mis et Gabriel Thiennot après sept ans, six mois et quatorze jours de détention.

Gabriel Thiennot et Raymond Mis restent chez eux dans l’Indre et ce, malgré l’interdiction de séjour qui les frappe. Interdiction qui ne sera pas appliquée et sera même levée, leur permettant enfin de retrouver une existence « normale ».

Au préalable, Gabriel Thiennot doit accomplir son service militaire. Il l’effectuera à la Base aérienne 109 à Tours et non dans une unité disciplinaire, lot habituel des anciens détenus !…

Le rideau va-t-il tomber définitivement sur l’Affaire ?

Non… car le vingt-neuf avril 1954 s’ouvre le procès d’Albert Niceron. Au cours de celui-ci, on apprend que l’accusé est « un débile mental dont les facultés de jugement et de raisonnement sont insuffisamment développées (…). Je conclus à l’existence d’anomalies psychiques susceptibles d’influencer sa responsabilité ». Tels sont les termes qu’emploie le Docteur Delage de l’asile psychiatrique de Limoges commis comme expert. Trois autres médecins affirment : « Niceron n’a pas une intelligence plus développée que celle d’un enfant de huit ou neuf ans d’âge mental ».

Voici donc précisément tracé le portrait de celui sur lequel a reposé et repose encore toute l’accusation ! Un débile mental a fait condamner huit innocents à de lourdes peines à partir d’un témoignage douteux ! Mais ni Gabriel Thiennot, ni Raymond Mis n’ont, à ce moment de leur vie, les moyens d’entamer une action en vue de la reconnaissance de leur innocence.

Et le temps passe… les années défilent. Le souvenir de l’Affaire s’estompe dans les mémoires.

Nous voici maintenant à l’été 1978, Léandre Boizeau, enseignant dans l’Indre, met à exécution son projet d’écrire un ouvrage consacré à l’Affaire. Il accumule les interviews, recherche les témoignages, consulte les archives de l’Indre. Il fait une demande de consultation auprès du Ministère de la Justice. Elle est accordée.

L’Affaire Mis et Thiennot va redémarrer…

Récit de Pierre Gréard* (Président du Comité de Soutien de 1990 à 2002) d’après « Ils sont innocents » de Léandre Boizeau.

* Pierre Gréard est décédé en 2009